71岁的成龙,站在成都一处高端社区的工地上,身穿宽松T恤,满头白发却精神抖擞。他正跟设计师聊装修细节云上速配,眼神专注得像个年轻人。谁能想到,这个从直升机上跳下来的“拼命三郎”,如今不仅在盖房子,还在用演技跟岁月较劲,想从“会打的硬汉”变成真正的“演员”。

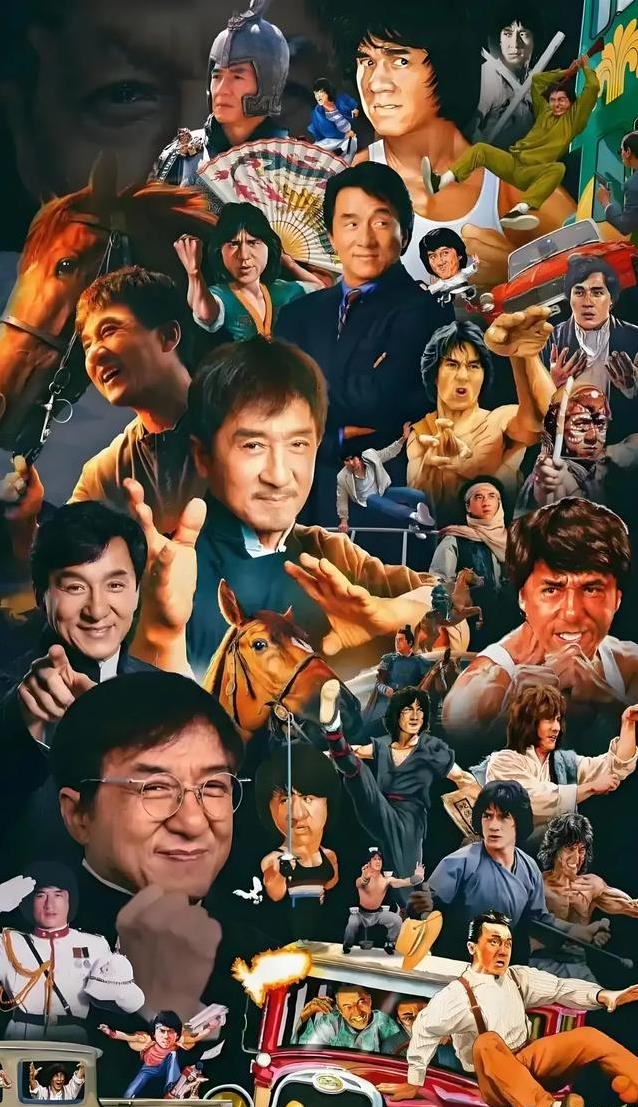

成龙的动作片,陪着好几代人长大。从《醉拳》里的调皮小子,到《警察故事》里跳商场的警察,他的招牌就是拳拳到肉的打戏和逗趣的笑点。可岁月不饶人,71岁的他,身体早就不是当年那个能随便翻跟头的状态了。拍《捕风追影》时,他得先吃止痛药才能吊威亚,但镜头一开,他还是第一个冲出去。成家班的兄弟说:“大哥的皱纹里,藏着几十年的拼搏和荣耀。”

转型这事,说起来容易,做起来难。成龙早就想撕掉“动作英雄”的标签。像《新宿事件》里,他演了个满脸灰尘的底层劳工,脏兮兮的样子让人忘了他的功夫。到了《英伦对决》,他演一个失去女儿的父亲,雨中崩溃的哭戏,硬是让影评人喊:“这才是成龙的演技!”这些角色没有飞踢,没有搞笑,只有满脸的沧桑和复杂的情感。他想告诉大家,他不只是会打,还会演。

可观众不买账。很多人还是想看他跳飞机、爬火山。《新宿事件》这种转型片,票房直接扑街。反倒是《急先锋》这种老套的动作片,虽然评分不到5分,票房却还过得去。成龙也纠结,艺术和市场,他总得选一个。他拒绝了《瞬息全宇宙》这种能冲奥斯卡的片子,选了更稳的商业片,结果却错过了更大的突破。这选择云上速配,像极了他在片场咬牙吃药也要上的倔强。

身体的限制,逼着他换个方式拍戏。成家班搞了个“动作片工业化体系”,用3D动作捕捉技术,把替身的高难度动作“搬”到成龙身上。他自己也明白,观众花钱买票想看真家伙,但有些动作,他确实得靠科技帮忙。《传说》里用AI合成的年轻成龙,被吐槽像个蜡像,他干脆不遮白发,在《急先锋2》里演老刑警,每天化妆4小时,硬是把岁月变成了角色的一部分。

成龙的野心,不止在银幕上。他在成都的社区里,特意留了个300平米的非遗展馆,想让传统手艺有地方展示。他的香港豪宅,改成了“功夫道具博物馆”,每年12万人来参观。他还在武汉影视学院当院长,推“AI动作捕捉”和“元宇宙影视”这些新专业。这哪还是个动作明星,分明是个想把中国文化推出去的企业家。

转型的路云上速配,成龙选了条最难的。他可以演硬汉,比如《英伦对决》那种既有血性又有柔情的退役警察,硬朗的外表下藏着细腻的情感。也可以试试喜剧,像《A计划》里那种市井小人物,靠脑子而不是拳头解决问题。比如演个被徒弟坑的武馆师傅,或者吹牛吹过头的老司机,逗乐观众的同时,还能少挨点摔。

国际片也是个路子。他可以不演拳脚戏,试试当个文化使者。比如在跨国犯罪片里,演个华人社区的老大哥,用东方智慧解决问题。他的英文虽然蹩脚,但那种反差萌,说不定能成新亮点。就像《功夫瑜伽》虽然剧情一般,但那股中西合璧的热闹劲儿,还是圈了不少粉。

成龙的困境,其实是所有动作演员的缩影。李连杰早就退隐,甄子丹拍片少了,吴京也开始演外交官。可60岁的杨紫琼,凭《瞬息全宇宙》拿了奥斯卡,成龙却还在《急先锋2》里楼宇间翻滚,拼得让人有点心疼。他在北京首映礼上说:“我会演到你们不看为止。”这话听着硬气,但也透着点无奈。

观众爱成龙,爱的却常是那个永远不老的“超级英雄”。可他现在想演的,是个会疼、会老、会挣扎的普通人。从《警察故事》里跳商场的玻璃碴,到如今白发间的汗水,成龙一直在跟时间过招。这次,他的对手不是电影里的坏蛋,而是观众心里的“成龙神话”。他想用演技,打破这个神话。

数据不会骗人。成龙的商业版图,已经超过10亿。他的博物馆,每年吸引12万游客。他的电影,全球票房累计超过200亿。可这些数字背后,是他一次次咬牙坚持的努力。他不只要做票房冠军,还想做个让人记住的演员。

转型的路,成龙走了几十年,摔过无数跟头。每次观众觉得他“老了”,他就用一部新片证明自己还能打。可现在,他更想证明,自己能演。从硬汉到普通人,从拳脚到内心,他想让大家看到一个不一样的成龙。

这事,就像家里长辈还在为生活奔波,你看着既敬佩又心疼。成龙的每一次尝试,都像在说:我还没老,我还能干。观众愿不愿意放下对“英雄”的执念,去看一个真实的成龙?这个问题,留给时间,也留给每一个买票进影院的人。

他还在拼。拍戏、盖楼、推文化,样样不落。71岁的成龙,像个不服输的老拳手云上速配,站在人生的擂台上,挥拳的姿势没变,只是力道里多了几分沉稳。他想告诉所有人,动作演员的保鲜期,不是靠青春,而是靠心。

嘉喜网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:伍祥配资 新华社快讯:“十四五”以来我国数字领域突破一批关键核心技术

- 下一篇:没有了